麻将机抽屉打不开

当麻将机抽屉再也打不开时

我记得那个燥热的夏夜,空调吐着疲惫的冷气,麻将机就立在客厅中央,像一尊沉默的四方神,父亲的手指在绿色绒布上摩挲,正等着新一轮的牌局,他按下按钮,机器开始嗡鸣,洗牌声如潮水般涌起又退去,他习惯性地去拉那个铝制抽屉——它本该顺滑地吐出码放整齐的麻将牌,像过去的千百次一样。

但它纹丝不动。

父亲又试了一次,指节因用力而发白,抽屉像被焊死在了机器里,接着是母亲的手,姑姑的手,表弟年轻的手,每个人都试了一遍,仿佛那是一个需要特定温度或特定角度才能开启的古老机关,有人提议拍打侧面,有人去找螺丝刀,当所有尝试都失败后,大家围着这台突然“罢工”的机器,陷入了某种困惑的寂静,牌局自然散了,但比这更奇怪的是,一种淡淡的、挥之不去的失落,笼罩了那个夜晚,它那么轻,轻到无人说破,却又那么实在,像一个突然被取消的节日。

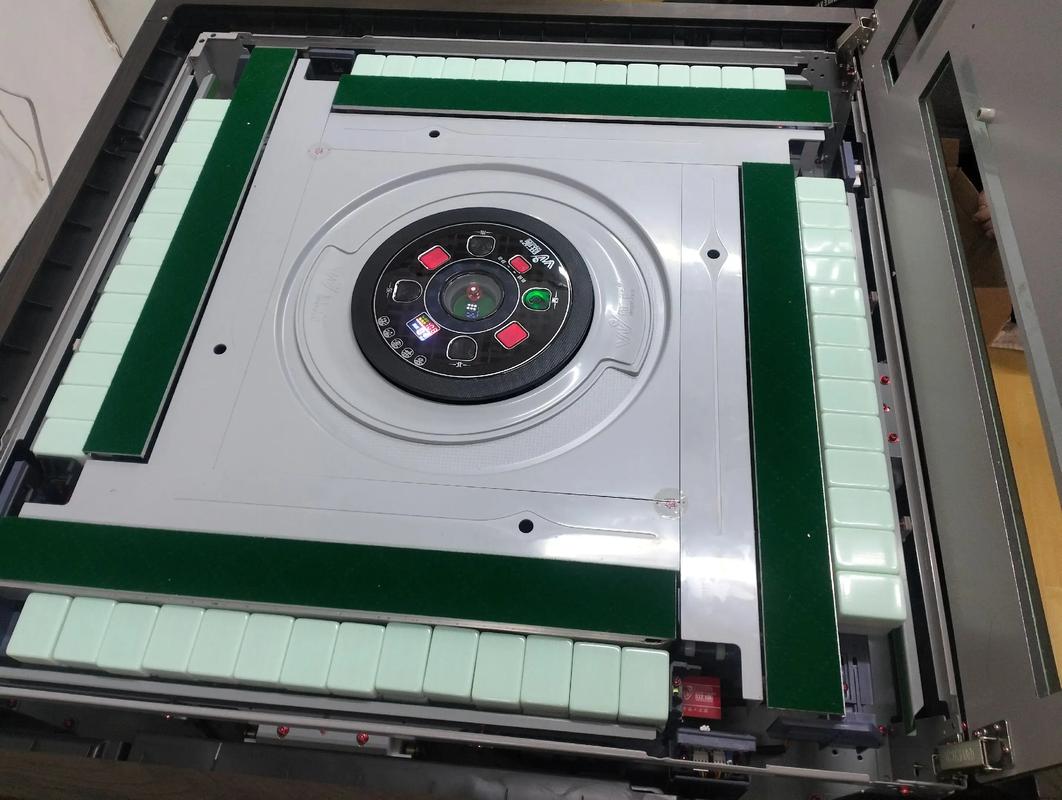

我找来工具箱,决定扮演一次修理工,当我把麻将机侧放,卸下底板,第一次如此清晰地看见它的“内脏”时,竟有些震动,那些交错的齿轮、传送带、弹簧和导轨,精密得如同钟表,灰尘在光束中起舞,一根塑料卡销断裂的茬口清晰可见——这就是全部病因了,在这之前,我对这台机器的全部理解,仅限于它光滑的黑色外壳,以及它能提供的、确定的快乐,我从未想过,快乐之下是如此脆弱而复杂的机械忠诚。

我用镊子夹出断裂的碎片,更换卡销,上油润滑,金属部件闪着幽暗的光泽,这个过程机械、枯燥,却让我前所未有地平静,在扳手与螺丝的细小回响里,我忽然觉得,我正在修理的,或许远不止一台机器。

父亲那代人是麻将的信徒,四方城垒起又推倒,是庸常生活里最盛大的仪式,它不关乎输赢,而关乎一种确凿的秩序:只要人齐、桌开、牌响,一个由规则、默契与闲话构成的微小世界便瞬间成立,它是父辈社交的语法,是他们确认彼此还在同一生活频率上的摩斯密码,洗牌的轰响,是市井生活的安稳注脚。

而我们的世界,是由另一种“咔嗒”声构成的,那是手机锁屏的轻响,是游戏通关的音效,是消息提示的振动,我们的连接更迅捷,更无边无际,却也更容易“断开链接”,一个红色感叹号,就能让一段关系陷入静默的“抽屉”,打不开,也抛不掉,我们的孤独,是一种链接过载后的悖论性孤独,我们不再修理,我们习惯于“重置”或“更换”,当父亲执着于修复那台老机器时,他捍卫的,或许是一种正在我们指缝中流逝的、修复”而非“替换”的生活哲学。

新卡销“咔嗒”一声归位,我装上底板,将机器扶正,按下开关,熟悉的洗牌声再次响起,如约,饱满,我伸手拉住抽屉,这一次,它轻盈地滑出,一百三十六张牌温顺地躺在里面,每一张都光洁如初。

我没有立刻叫家人们来,我只是坐在那里,看着这方被修复的秩序,抽屉的打开与关闭,多像我们对待回忆与情感的方式——有些东西被我们仓促地塞进去,关上,然后便以为它永远在那里,随时可以取用,直到某天,它突然卡住,我们才慌乱地发现,那些润滑的关系、那些默认的默契,早已在时光中生了锈,甚至悄悄断裂。

能修好这台麻将机,是我的幸运,它用一次小小的“故障”,让我看见了父辈世界里那套沉默而坚韧的支撑系统,但我知道,生活中更多的“抽屉”,一旦打不开,可能就是永远,它们需要的不是蛮力,也不是放弃,而是我们俯下身来,看清那复杂的内部构造,找到那根断裂的“卡销”的耐心与勇气。

牌局在夜里重新开始,洗牌声轰隆如旧,谈笑声起落如常,只有我知道,有些东西,已经和那一声归位的“咔嗒”一样,永远地不同了,那以后,每当我听到麻将机顺畅的运作声,都觉得那声音里多了一层意思——它不仅在洗牌,也在轻轻擦拭着一种日渐稀薄的、相聚”与“修复”的温度。